Description de la soumission d'un avis

Laboratoire de Neurosciences Cognitives

- Réhabilitation sensorielle et cognitive

- Corps et multisensorialité

- Dynamique neuronale et audition

- Physiopathologie et thérapie des désordres vestibulaires

- Cognition et pathophysiologie des ganglions de la base

- Attention, chronométrie et dynamique cérébrale

- Bases neurales de la cognition spatiale

- Bases neurales de la sensori-motricité

- Musique, langage et écriture

- Neuro-développement moteur et cognition sociale

- Bases neurales des fonctions somatosensorielles

- Cerveau, obésité et déséquilibre alimentaire

- ATIP Bases neurales de la motivation

Nous sommes heureux d’annoncer que le LNSC a rejoint le LNC le 1er janvier 2021, sous la direction de T. Hasbroucq (DU), Béatrice Alescio-Lautier (DUA) et Boris Burle (DUA).

Laboratoire de Neurosciences Cognitives (LNC)

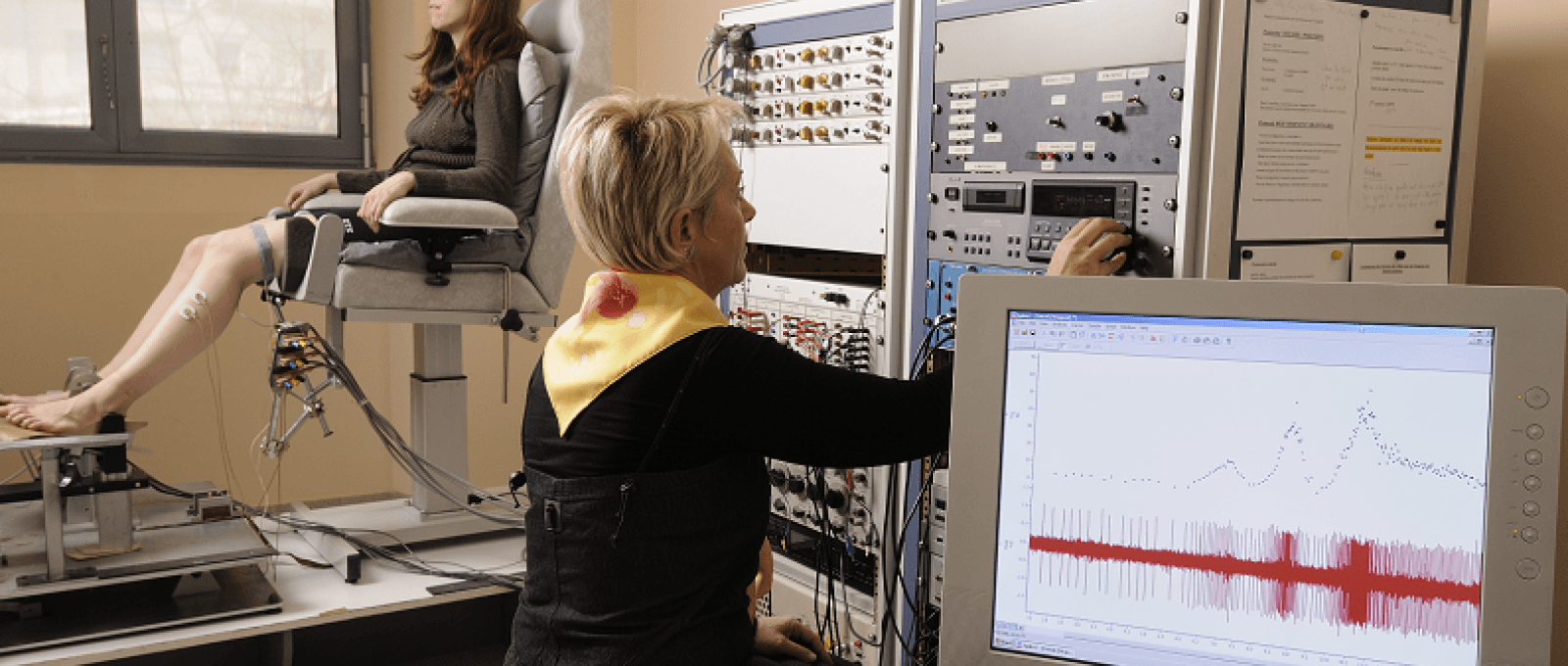

Le Laboratoire de Neurosciences Cognitives (UMR 7291), localisé au sein de la Fédération 3C « Comportement – Cerveau – Cognition » de Saint-Charles, étudie les bases neurales des processus cognitifs, grâce à l’analyse du comportement et de l’activité cérébrale au moyen de différentes techniques (EEG, IRMf, MEG, électrophysiologie unitaire…).

Les treize thèmes de recherches suivants sont développés au sein d’équipes distinctes :

- Réhabilitation sensorielle et cognitive

- Corps et multisensorialité

- Dynamique neuronale et audition

- Physiopathologie et thérapie des désordres vestibulaires

- Cognition et pathophysiologie des ganglions de la base

- Attention, chronométrie et dynamique cérébrale

- Bases neurales de la cognition spatiale

- Bases neurales de la sensori-motricité

- Dynamique des apprentissages auditifs et moteurs

- Neurodéveloppement de la cognition sociale et motrice

- Bases neurales de la somatosensation

- Cerveau, obésité et désordres alimentaires

- ATIP/Avenir: Bases neurales de la motivation

Le laboratoire LNC en images

Les équipes de recherche

Les 13 équipes du LNC et du LNSC étudient les bases neurales des processus cognitifs par l’analyse du comportement et de l’activité cérébrale à l’aide de différentes techniques (EEG, IRMf, MEG, électrophysiologie unitaire, etc.). ). Leurs recherches, tant chez l’homme que chez l’animal, visent à mieux comprendre les bases neuronales (périphériques et centrales) des phénomènes étudiés et à mettre en évidence leurs corrélations cognitives et comportementales.

Réhabilitation sensorielle et cognitive

DescriptionL’équipe Réhabilitation Sensorielle et Cognitive étudie les relations qui peuvent exister entre les fonctions sensorielles et cognitives. Nous analysons les interactions et les synergies entre les processus sensoriels et cognitifs. Cela nous conduit à concevoir différents types de réhabilitation.

Les objectifs scientifiques de nos études sont les suivants :

- Analyser les interactions sensorielles et l’équilibration et préciser comment, après perte sensorielles, les modalités sensorielles restantes modulent les relations corps-espace et la représentation spatiale,

- Déterminer les interactions cognitives et les corrélats cérébraux d’un large éventail de fonctionnements mentaux,

- Clarifier les relations entre équilibration et cognition, leur interaction et leur contribution à la réhabilitation,

- Evaluer les différents processus de réhabilitation et étudier leurs mécanismes d’action.

Nos recherches sont réalisées chez l’Homme (les adultes en bonne santé, les personnes âgées et certaines pathologies comme la maladie d’Alzheimer, les traumatismes crâniens, les sujets atteints de stress post-traumatique et les patients vestibulo-déficients). Elles nous permettent d’acquérir une bonne connaissance des réseaux de neurones qui sont impliqués dans la perception sensorielle et la cognition, leur altération et leur restauration.

ALESCIO-LAUTIER Béatrice, BOREL Liliane Total : 7 HDRs.

- Tests psychophysiques

- Analyse du mouvement et de la posture, électromyogramme (EMG)

- Imagerie et stimulation cérébrales - Homme

- Electroencéphalogramme (EEG)

- Interactions sensorielles et équilibration

- Interactions cognitives et mécanismes cérébraux sous-jacents

- Equilibration et cognition : interaction et contribution à la réhabilitation

- Réhabilitation

Perception, kinesthésie, intégration sensorimotrice, proprioception musculaire, tactile, compensation vestibulaire, stratégie posturale, représentation du corps, remédiation cognitive, réhabilitation holistique.

- Cognition et comportement humains

- Développement de méthodes et technologies innovantes

- Neurosciences computationnelles

- Pathologies du système nerveux

- Systèmes moteurs

- Systèmes sensoriels

Corps et multisensorialité

DescriptionL’équipe Corps et Multisensorialité étudie les contributions spécifiques et les interactions des systèmes somatosensoriels, vestibulaires et visuels à l’élaboration de la conscience de son propre corps, à la perception de ses propres mouvements corporels et à la perception des stimuli externes appliqués sur le corps. La modulation de ces expériences corporelles et la plasticité cérébrale de ces systèmes sensoriels après une altération neurale centrale ou périphérique sont également étudiées (AVC, amputation, déficits vestibulaires, vieillissement).

Nous combinons des approches transdisciplinaires, y compris l’électrophysiologie (microneurographie, enregistrements corticaux multiunitaires), l’imagerie cérébrale (IRMf; EEG, imagerie optique) et les méthodes comportementales (psychophysique, EMG, stimulation multisensorielle, tests posturaux), chez l’homme et chez le rongeur.

Anne Kavounoudias Total : 7 HDRs

- Tests psychophysiques

- Analyse du mouvement, posture, électromyogramme (EMG)

- Imagerie et stimulation cérébrales - Homme (IRMf, TMS…)

- Imagerie cérébrale – Animal

- Electroencéphalogramme (EEG)

- Intégration multisensorielle pour les représentations du corps et du soi

- Codage neurale periphérique

- Codage neurale au niveau central

- Plasticité adaptative des systèmes sensoriels

Toucher, Proprioception, Vestibule, Perception, Corps, Plasticité,Vieillissement, AVC, Amputation, Déficits vestibulaires, Homme, Rat, Microneurographie, EEG, IRMf, Imagerie Optique, enregistrement cortical multi-unitaire

- Cognition et comportement des animaux

- Cognition et comportement humains

- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux

- Systèmes sensoriels

Dynamique neuronale et audition

DescriptionL’équipe « Dynamique neuronale et audition » (DNA) regroupe des chercheurs dont l’expertise s’étend des neurosciences intérgatives et computationnelles aux sciences cognitives, à la psychoacoustique et aux mathématiques appliqués et dont le projet est de comprendre plus avant la dynamique neuronale sous-tendant les fonctions cérébrales telles que l’activité de repos, la perception et les émotions. Le projet de l’équipe est basé sur des approches à la fois expérimentales et théoriques, et reposant sur une approche « multi-échelle » du système nerveux.

Les projets de l’équipe seront développés dans le cadre de l’hypothèse commune selon laquelle le cerveau est considéré comme un système complexe, composé d’un grand nombre d’éléments qui s’organisent en structures hiérarchique interagissant à différentes échelles spatio-temporelle afin de produire une activité neuronale distribuée avec une dynamique neuronale spécifique aux fonctions cérébrales. La majorité des projets de l’équipe DNA prend en compte cette organisation multi-échelle de la dynamique neuronale et s’organise selon deux intérêts scientifique principaux : la compréhension et l’analyse de la dynamique neuronales à différentes échelles et la compréhension et l’analyse de fonctions cognitive telle que la perception auditive et ses troubles.

NORENA Arnaud Total : 2 HDRs.

- Electrophysiologie (sur tranches ou cellules)

- Electrophysiologie (in vivo)

- Tests psychophysiques

- Dynamique neuronale

- Représentation neuronale des sons

- Plasticité cérébrale et ses conséquences perceptuelles

Dynamique neuronale, théorie de l'information, systèmes multi-échelle, audition, illusion auditive, perte auditive, plasticité, acouphènes, hyperacousie.

- Neurosciences computationnelles

- Systèmes sensoriels

Physiopathologie et thérapie des désordres vestibulaires

DescriptionEn France et aux Etats-Unis, les pathologies vestibulaires représentent le troisième motif de consultation chez le médecin généraliste et 5% des urgences hospitalières. Notre équipe de recherche multidisciplinaire composée de scientifiques, d’enseignant-chercheurs, d’ingénieurs et de cliniciens constitue une structure unique pour l’étude des mécanismes de base de la fonction vestibulaire, répondant ainsi à un fort besoin médical dans le domaine de l’Otoneurologie, notamment par une approche de la paillasse au lit du patient.

L’équipe vise à :

- Mettre en place une plateforme technologique unique en Europe combinant des études sur modèles animaux et chez les patients

- Décrypter les mécanismes sous-jacents aux troubles vestibulaires et à la restauration fonctionnelle

- Promouvoir une recherche de qualité aboutissant à une production scientifique de haut niveau

- Développer des outils thérapeutiques mieux ciblés et plus efficaces contre les troubles vestibulaires

- Devenir un acteur clé du transfert clinique afin d’avoir un impact plus important sur la prise en charge des troubles de l’équilibre

- Promouvoir l’éducation sur la fonction d’équilibre et les troubles vestibulaires

- Promouvoir la visibilité de la recherche en Otoneurologie et favoriser l’attractivité de ce domaine scientifique afin d’encourager le recrutement des meilleurs chercheurs et étudiants et d’obtenir des financements académiques et privés

Christian Chabbert Total : 3 HDRs.

- Culture cellulaire

- Immunomarquages, histologie, cytométrie en flux

- Microscopie

- Imagerie calcique

- Electrophysiologie (sur tranches ou cellules)

- Chirurgie animale, stéréotaxie

- Pharmacologie

- Comportement animal

- Analyse du mouvement, posture, électromyogramme (EMG)

- Optogénétique

- Analyse de données médicales

- Génération, encodage et transmission de l’information vestibulaire : fonction et dsyfonctions.

- Mécanismes adaptatifs impliqués dans la restauration fonctionnelle.

- Optimisation des méthodes de diagnostic des syndromes vestibulaires.

Troubles vestibulaires, otoneurologie, génération, encodage et transmission de l’information vestibulaire, méthodes de diagnostic, équilibre.

- Cognition et comportement des animaux

- Développement de méthodes et technologies innovantes

- Pathologies du système nerveux

Cognition et pathophysiologie des ganglions de la base

DescriptionL’axe général des recherches de l’équipe vise à caractériser la nature du contrôle exercé par les ganglions de la base dans les fonctions sensorimotrices et cognitives. Cet ensemble de structures sous-corticales joue un rôle prépondérant dans le contrôle et la programmation des mouvements volontaires.

Notre équipe cherche à caractériser au plan fonctionnel et cellulaire l’impact de traitements pharmacologique ou chirurgical sur l’expression des déficits obtenus dans différents modèles animaux analogues expérimentaux de la maladie de Parkinson, chez le rat et la souris. Nos approches sont multidisciplinaires : comportementales associées à des manipulations optogénétiques, pharmacologiques et lésionnelles réalisées principalement chez les rongeurs. Nous utilisons une variété de tests comportementaux, instrumentaux ou Pavloviens, afin de mettre en évidence des modifications comportementales affectant les aspects moteurs, cognitifs et attentionnels suite à une altération des systèmes dopaminergiques.

- Biologie moléculaire

- Biochimie

- Immunomarquages, histologie ou cytométrie en flux

- Microscopie

- Chirurgie animale, stéréotaxie

- Pharmacologie

- Comportement animal

- Optogénétique

- Amplification de l’activité des neurones dopaminergiques encore existants dans la substance noire pendant les phases précoces de la maladie de Parkinson

- Caractérisation du rôle de la transmission cholinergique dans le striatum par optogénétique

Neurodégénérescence, maladie de Parkinson, ganglions de la base, dopamine, acétylcholine, zinc synaptique, optogénétique, motricité, cognition, émotion.

Attention, chronométrie et dynamique cérébrale

DescriptionLes membres de cette nouvelle équipe s’intéressent principalement aux processus neuronaux qui sous-tendent le chronométrage et le contrôle exécutif, en se concentrant sur un réseau central de structures corticales et sous-corticales englobant la zone motrice (pré)supplémentaire, le gyrus frontal inférieur (en particulier dans l’hémisphère droit) et les ganglions basaux

- Pharmacologie

- Tests psychophysiques

- Analyse du mouvement, posture, électromyogramme (EMG)

- Imagerie et stimulation cérébrales - Homme

- Electroencéphalogramme (EEG)

- Analyse de données médicales

- Opérations du système nerveux dans le temps et les structures anatomiques

- Bases neurales du traitement de l’information temporelle

Planification de l’action, correction de l’erreur, estimation temporelle, électroencéphalogramme (EEG), IRMf, Stimulation magnétique transcraniale.

- Systèmes moteurs

Bases neurales de la cognition spatiale

DescriptionNotre recherche, pluri-disciplinaire, vise à comprendre les bases neurales de la navigation spatiale. Les progrès récents permettent de proposer des modèles computationnels biologiquement réalistes inspirés par les concepts de la psychologie cognitive.

Nous étudions non seulement comment l’animal perçoit l’espace et s’y oriente mais aussi l’implication de plusieurs systèmes neuronaux dans ces capacités.

L’accent est mis sur le rôle de l’hippocampe et de plusieurs aires néocorticales qui ont des fonctions distinctes dans les traitements spatiaux. Les études lésionnelles ont pour objectif de décrire les effets différentiels induits par les lésions de ces structures. Les études d’inactivation réversible permettent d’analyser le rôle des structures dans des phases spécifiques du traitement de l’information.

Nous nous intéressons également au cellules grille du cortex entorhinal, et cherchons d’une part à déterminer les déterminants sensoriels et neuronaux de leur activité, et d’autre part comment cette activité est modifiée lors des comportements de navigation.

- Electrophysiologie (in vivo)

- Chirurgie animale, stéréotaxie

- Comportement animal

- Rôle de l’hippocampe

- Activité neuronale unitaire chez l’animal libre des ses mouvements

- Les bases neurales de la prise de décision lors de la navigation spatiale

- Les propriétés de la planification basée sur les représentations spatiales chez l’animal

- Le rôle de certains systèmes sensoriels

Mémoire spatiale, navigation, planification, cognition, hippocampe, cortex entorhinal, cortex préfrontal, cellules de lieu, cellules grilles.

- Cognition et comportement des animaux

- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux

- Systèmes moteurs

- Systèmes sensoriels

Bases neurales de la sensori-motricité

DescriptionNotre groupe de recherche s’intéresse aux bases neurales du contrôle des mouvements volontaires et de la posture chez l’humain. Le travail porte sur les processus de base de ce contrôle tels que les transformations sensorimotrices et le maintien de leur précision lors d’altérations des systèmes sensorimoteurs. A l’aide d’études neurophysiologiques et comportementales, nous cherchons à comprendre les liens entre informations sensorielles, représentations internes et production du mouvement (e.g., mouvements oculaire et manuel, marche). Un intérêt particulier est consacré à la fusion d’informations sensorielles (par exemple, visuelle, proprioceptive, cutanée, vestibulaire) lors de la planification, l’exécution et l’apprentissage du mouvement et lors de la mise à jour de la représentation interne de l’environnement lors de nos déplacements.

- Tests psychophysiques

- Analyse du mouvement, posture, électromyogramme (EMG)

- Imagerie et stimulation cérébrales - Homme

- Electroencéphalogramme (EEG)

- Adaptation sensorimotrice, apprentissage

- Posture, ajustements posturaux anticipés (APA), locomotion

- Oculomotricité, codage de la position des yeux, dominance oculaire

- Microgravité

- Mouvements du bras: contrôle visuel, proprioceptif et vestibulaire

- Représentation de l’environnement: mise à jour durant les déplacements du corps

Saccade, posture, ajustements posturaux anticipés (APA), adaptation sensorimotrice, mouvements de bras, vision, proprioception, vestibulaire, cutanée, électroencéphalogramme (EEG).

Musique, langage et écriture

DescriptionNotre objectif est d’explorer comment la musique et l’écriture contribuent à l’apprentissage des langues. Pour répondre à ces questions générales, nous utiliserons des mesures du comportement (psychophysique auditive, cinématique fine) ainsi que différentes mesures de l’activité cérébrale et de la structure du cerveau (ERP, IRM fonctionnelle et structurelle) chez les enfants et les adultes, avec et sans troubles d’apprentissage (ou troubles du mouvement). Un facteur critique pour une approche efficace de l’apprentissage est le développement de paradigmes de formation optimaux, qui sont au cœur de tous les projets proposés.

- Tests psychophysiques

- Analyse du mouvement, posture, électromyogramme (EMG)

- Imagerie et stimulation cérébrales - Homme

- Formation musicale et apprentissage des mots

- Formation à l'écriture et à l'apprentissage des mots (Apprendre à écrire les mots : impact des outils numériques chez les enfants, les adolescents et les adultes ; intégration multisensorielle dans l'écriture manuscrite sonifiée).

Apprentissage, langue, écriture, activité cérébrale, troubles de l'apprentissage, comportement, outils numériques.

- Cognition et comportement humains

- Pathologies du système nerveux

- Systèmes moteurs

- Systèmes sensoriels

Neuro-développement moteur et cognition sociale

DescriptionNous étudions comment notre cerveau crée des représentations du corps, de l’action et des autres. Notre objectif est de découvrir comment ces représentations se mettent en place dans l’enfance et l’adolescence et comment elles sont altérées dans des pathologies neurodéveloppementales telles que les troubles des apprentissages, l’autisme, la Neurofibromatose ou encore la Scoliose Idiopathique de l’Adolescent. Nous combinons des mesures sophistiquées de contrôle moteur ou oculomoteur, de psychophysique et d’imagerie cérébrale.

Christine Assaiante, Total : 2 HDRs.

- Tests psychophysiques

- Analyse du mouvement, posture, électromyogramme (EMG)

- Imagerie et stimulation cérébrales - Homme

- Electroencéphalogramme (EEG)

- Analyse de données médicales

- Contrôle inhibiteur dans les troubles des apprentissages

- Représentation de l’action : construction et réactualisation au cours du développement typique et atypique

- Exploration des bases neurales des représentations du corps en action : étude développementale

- Antisaccades vers des stimuli sociaux : étude neuro-developpementale

- Cerveau social prédictif et autisme

- Représentations cérébrales des actions d'autrui en fonction de leur caractère social ou transitif : étude développementale de l'exploration oculomotrice et de l'activité cérébrale.

- Mimicrie à l'adolescence : influence de la définition d'un but commun.

- Cognition et comportement humains

- Développement de méthodes et technologies innovantes

- Développement du système nerveux

- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux

- Neurosciences computationnelles

- Systèmes moteurs

- Systèmes sensoriels

Bases neurales des fonctions somatosensorielles

DescriptionNotre équipe s’intéresse aux neurones sensoriels qui transmettent les stimulus thermiques, chimiques et mécaniques. Son but est de comprendre les mécanismes moléculaires de la somesthésie, le processus par lequel nous ressentons le toucher et la douleur et plus précisément d’identifier les molécules qui régulent l’électrogenèse dans les neurones sensoriels et détectent les stimulus environnementaux. Les recherches conduites au laboratoire se focalisent également sur la fonction du système nerveux entérique dans les maladies gastroentérologiques et neurologiques

- Biologie moléculaire

- Biochimie

- Culture cellulaire

- Immunomarquages, histologie, cytométrie en flux

- Microscopie

- Neuroscience,

- Canaux ioniques,

- Système sensoriel,

- Mécanosensation,

- Douleur,

- Céphalée,

- Maladie gastro-intestinale

Neurones sensoriels, électrogenèse, neurones sensoriels, système nerveux entérique, canaux ioniques, mécanosensation, nociception, inflammation, douleur, migraine, peau, inhibiteurs, antalgiques.

- Cognition et comportement des animaux

- Développement du système nerveux

- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux

- Pathologies du système nerveux

- Systèmes sensoriels

Cerveau, obésité et déséquilibre alimentaire

DescriptionNotre recherche s’effectue dans un contexte global où « l’épidémie » d’obésité constitue un problème majeur de santé publique dans le monde et a été liée à la résistance à la leptine centrale induite par l’alimentation riche en graisses.

Les projets de l’équipe s’appuient sur des approches de physiologie générale et d’exploration fonctionnelle (comportement alimentaire, calorimétrie, télémétrie, alimentation forcée, stéréotaxie, électrophysiologie). L’équipe dispose de modèles murins présentant un dérèglement énergétique induit (régime alimentaire, inflammation) ou génétique (modèles KO). Des techniques de biologie cellulaire (culture cellulaire, western-blot, ELISA) et moléculaire (q-PCR) viennent compléter notre potentiel d’analyse.

- Biochimie

- Immunomarquages, histologie ou cytométrie en flux

- Microscopie

- Chirurgie animale, stéréotaxie

- Pharmacologie

- Comportement animal

- Calorimétrie indirecte

- Des astrocytes pour lutter contre l’obésité ?

- Les neurones à nesfatine-1 : à quoi ça sert ?

- Des toxines dans notre assiette !

Prise alimentaire, obésité, glie, connexine 43, hypothalamus, tronc cérébral.

- Cognition et comportement des animaux

- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux

- Pathologies du système nerveux

- Sommeil, systèmes autonomes & neuroendocriniens

ATIP Bases neurales de la motivation

DescriptionNous utilisons les stimuli que nous percevons en permanence dans notre environnement pour guider nos actions et atteindre les buts que nous nous sommes fixés. Comprendre comment les informations sensorielles sont triées et intégrées pour guider une réponse motrice appropriée est un défi majeur en neurosciences. Il apparait que le réseau des ganglions de la base joue un rôle central dans ce processus. Ce réseau reçoit une forte innervation des systèmes sensoriels et via ses connections descendantes, il est en mesure de réguler les comportements moteurs.

Mon équipe s’intéresse à l’intégration des informations sensorielles dans le noyau accumbens (NAc), la principale structure d’entrée du domaine limbique des ganglions de la base. Diverses afférences sensorielles extéroceptives permettent au NAc d’être informé de la présence de récompenses dans l’environnement. Ainsi, nos travaux ont contribué à montrer que l’aire tegmentale ventrale, l’amygdale basolatérale et le cortex préfrontal tous participent à l’excitation des neurones du NAc en réponse à un stimulus prédisant une récompense. L’excitation de ces neurones est directement reliée à la motivation de l’animal à s’engager dans la recherche de nourriture. Un aspect essentiel de ce circuit réside cependant dans la nécessité d’un contrôle inhibiteur de ces comportements afin de prendre en compte, notamment, les informations intéroceptives, provenant notamment du système digestif.

- Electrophysiologie multi-unitaire- animal

- Pharmacologie

- Optogénétique

Intégration des informations sensorielles dans le noyau accumbens (NAc)

- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux

- Systèmes sensoriels